刀剣乱舞で期間限定鍛刀キャンペーン開催中![]()

今回の鍛刀で、うまくいけば新刀剣男士・面影(おもかげ)をお迎えできます。

なんとか面影くんゲット🌟 #とうらぶ pic.twitter.com/TJXTcyN5pu

— 第二十八帖 (@nihyakuhatsuka) May 1, 2025

今回はお迎えできてほっとしています……(日光さんの悪夢が忘れられない…)

面影・期間限定鍛刀キャンペーン

【期間限定鍛刀キャンペーン情報】

— 刀剣乱舞ONLINE【運営】 (@TOUKEN_STAFF) April 22, 2025

期間限定鍛刀キャンペーンを開催いたします。今回は新刀剣男士「面影(おもかげ)」が期間限定で各資源700の鍛刀に登場いたします!

<開催期間>4月22日(火)メンテナンス終了時~5月7日(水)12:59#刀剣乱舞 #とうらぶ pic.twitter.com/qlDa7sK1NV

(1/2)

— 刀剣乱舞ONLINE【運営】 (@TOUKEN_STAFF) August 29, 2022

【「期間限定鍛刀キャンペーン」専用「顕現ポイント」について】

今回の「期間限定鍛刀キャンペーン」では、各資源700で鍛刀を行った際に「顕現ポイント」をおまけとして獲得できます。期間中に「5,000顕現ポイント」を獲得するごとに、新刀剣男士「抜丸」を入手できます。#刀剣乱舞 #とうらぶ pic.twitter.com/kNsFwgOomz

「顕現ポイント」:

いわゆる「天井」。

5000ポイント貯めることで、該当の新刀剣男士を必ず入手できます。期間終了と同時にリセットされ、次回に持ち越されることはありません。

| 「御札」の使用なし | 5顕現ポイント | 「御札・松」を使用 | 20顕現ポイント |

|---|---|---|---|

| 「御札・梅」を使用 | 10顕現ポイント | 「御札・富士」を使用 | 60顕現ポイント |

| 「御札・竹」を使用 | 15顕現ポイント |

※「期間限定鍛刀キャンペーン」の開催期間中に行った鍛刀であっても、キャンペーン限定の資源投入数以外の資源の投入数で行った鍛刀は「顕現ポイント」の獲得対象とはなりません。

期間中は必ず「ALL700」(指定の特別配合)で鍛刀するようにしてください

面影(おもかげ)

面影(おもかげ)

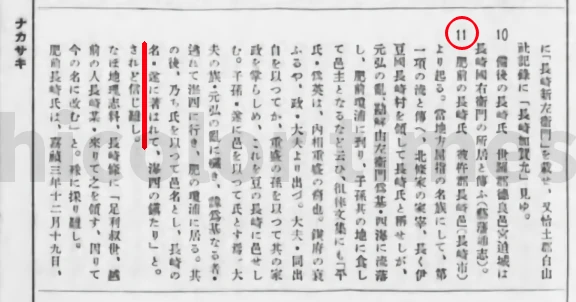

大太刀 銘 国行 (号:面影)

長さ 3尺3寸(100.0cm)持ち主について諸説あり

・長崎勘解由左衛門為基(作:来国行)

・木曽義仲(作:豊前神息の子、または豊後行平の弟子・安則)

・木村常陸介重茲(家康由来の刀、人の顔がその刀身にありありと鏡のように映る)

・奥州会津藩主松平家の枕刀の異名(作:陸奥大掾三善長道、「面影長道」)ほかに、

・野田繁慶作

・金象嵌で「面影」と嵌め込まれた長州住源正氏作の刀(江戸中期の新刀)も存在する。曰く「消失した来国行の古作「面影」を偲んでの号を金象眼で顕わした」。つるぎの屋「面影」より

号「面影」~長崎勘解由左衛門為基の佩刀

刀剣乱舞ONLINEの「面影」は多くの逸話をより集めて…とはいえ、来派として顕現しています。

ですから、あえてその持ち主を絞れば、長崎勘解由左衛門為基といえるのではないでしょうか。

長崎為基は北条高時に仕えた武将。その佩刀は「面影丸(おもかげまる)」とも称されていました。

長崎為基は『太平記』に描かれている人物。元弘3年(1333)5月、相模国鎌倉に攻め入った新田義貞の軍を、面影を手に取ってさんざんに斬りまくったのち、行方をくらましたとされています。為基と共に行方知れずとなった「面影」ですが、室町末期には足利義明の元にあったそう。討ち死にしたときに佩いていた刀の一振りといわれています。

江戸期になると池田輝政が入手。その三男・忠雄が自分の差料とするため、寛永(1624)のころに面影を磨り上げたため、刃長が三尺三寸ではなくなったそうです。

その後、忠雄の曽孫・吉泰(因州国鳥取城主)が面影を所持。鳥取城が享保5年(1720)4月朔日に焼失すると、面影は切刃貞宗などの名刀とともに焼けてしまいました。ただし、焼き直しを依頼された幕府のお抱え研師・角野寿見が確認したところ刃文が残っていたため、研ぎ上げて再び池田家に納められました。

しかし、鳥取城はその後にも再び焼けてしまったため、面影もついに姿を消してしまいました。

この面影の名の由来は不明。

次からはネタバレ沢山です!

見たくない・知りたくない方は要注意

刀剣乱舞:面影

刀帳番号:242番

来派の祖、来太郎国行作の太刀、面影です。

面影という名の刀はいくつかありますね。

しかし、死出の山路を駆け下りて、

三尺三寸を振り回し、ちぎっては投げ、ちぎっては投げ、

最後は堂々たる仁王立ち……!

という物語は、私の鉄板ネタです。

(1/2)

— 刀剣乱舞-本丸通信-【公式】 (@tkrb_ht) April 22, 2025

【新刀剣男士 面影(おもかげ)実装】

新刀剣男士 面影(cv.寺島拓篤)が登場!面影が入手できる「期間限定鍛刀キャンペーン」は5月7日(水)12:59まで開催中です。紹介動画もぜひチェックしてください△△

#刀剣乱舞 #とうらぶ #新刀剣男士 pic.twitter.com/uMfiJKcvIz

この刃には、何時かの誰か、

陽炎が映るといわれています。

――あの歌を、聞かせてください。

見た目と、お声が素敵すぎて……

面影はゲーム『刀剣乱舞無双』にも出てきた刀剣男士ですが、とうらぶでは複数の逸話が組み合わさって顕現するためか、今回の面影とは全く別の男士でした。

【謎の人物「面影」紹介】

— 刀剣乱舞無双【公式】 (@touken_musou) May 19, 2022

『刀剣乱舞無双』のプレイアブルキャラクターである「面影」。

今までその多くが謎に包まれていましたが、彼は一体どんな人物なのか…

発売から3か月となる今、少しだけ紹介させていただきます。#とうらぶ#刀剣乱舞無双#面影 pic.twitter.com/5R9Mg03cM4

数振りの「面影」の逸話から成るが、そのうち一番大きい逸話を元に顕現されている。

刀身に人の顔が鏡のように映るという逸話から擬態能力を持つ。

儚げな佇まいながら、沈着冷静。

寡黙で考えを語ることが少ないため、その真意は謎に包まれている。

無双面影は青年の感じで、ONLINE面影はより少年っぽさがあるような感じ…かな? 刀種が大太刀と太刀、という違いもあるので、その印象も加味されているのでしょうか。

衣装だけでもかなり違いがあって、それぞれの個性を尊重しつつ、大事にしたいですね(●´◒`●)

(1/2)

— 刀剣乱舞-本丸通信-【公式】 (@tkrb_ht) April 21, 2025

【新刀剣男士 太刀「面影(おもかげ)」】

面影という名の刀はいくつか存在するが、これは来派の祖、来国行作の太刀。その刃に人の姿がありありと映ることからこの名が付いたと伝わる。目覚めの歌を聞いて、やって来た。#刀剣乱舞 #とうらぶ #新刀剣男士 pic.twitter.com/V7wc0LbizU

【新刀剣男士 太刀「面影(おもかげ)」】

面影という名の刀はいくつか存在するが、これは来派の祖、来国行作の太刀。その刃に人の姿がありありと映ることからこの名が付いたと伝わる。目覚めの歌を聞いて、やって来た。

面影のセリフに見える『太平記』のおもかげ

とうらぶの面影の元の主・長崎勘解由左衛門為基は、『太平記』で父と共に語られている人物。面影の台詞の中には、それとの関連性が感じられるものがあります。

例えば、以下のようなものです。

- 死出の山路を駆け下りて、

三尺三寸を振り回し、ちぎっては投げ、ちぎっては投げ、

最後は堂々たる仁王立ち - 一騎当千を期待してくれてます?(結成)

- 冥土の旅を、お急ぎ候(出陣)

- 膝をつく間もなく、殺してあげますね(開戦)

- 真っ二つ!(攻撃)

- いざという時に走れない馬では困るじゃないですか(馬当番)

- ふんふん、これなら戦記になりそうですね(戦績)

歴史に詳しい方なら、『太平記』を知らずとも想像できる北条の家臣の末路は、並ぶ台詞の不穏さが物語っているようで……。

長崎父子の奮闘の勇ましくも哀しい場面には、面影のことも描写されています。

なお、これ以降の原文は公文書館アーカイヴに書かれてある通りに文字起こしし、現代語訳は私・野分がしております(間違いご容赦💦)

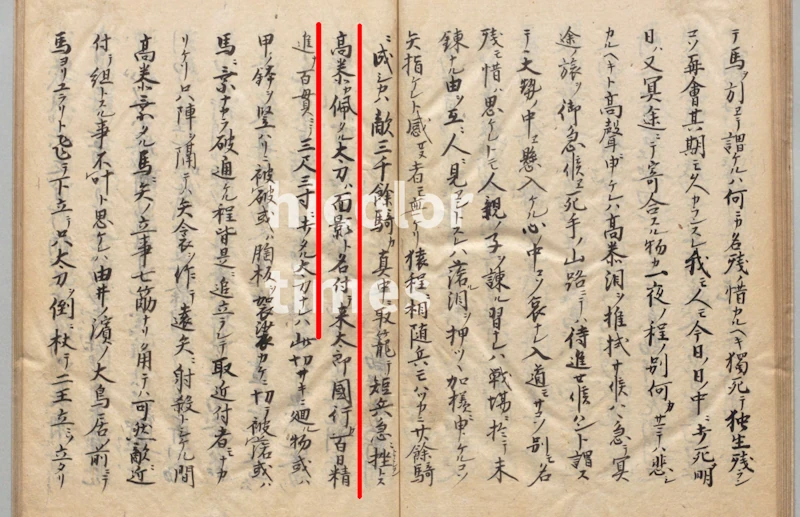

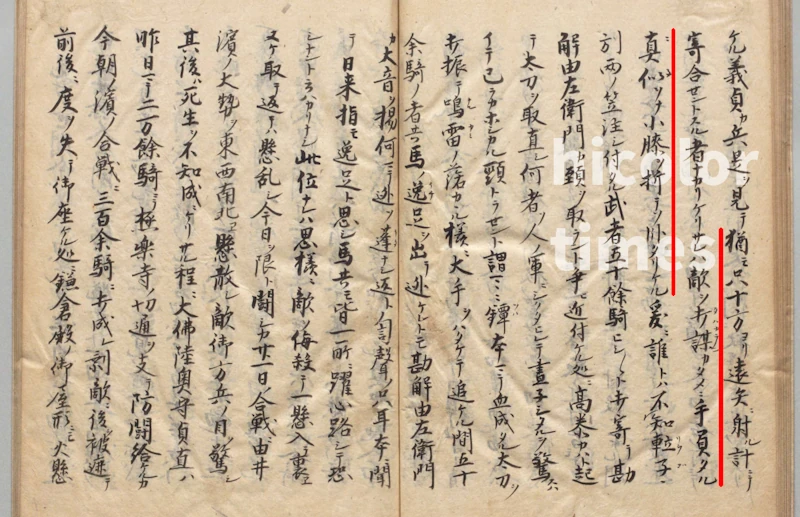

為基が佩びたる太刀は面影と名付けて 来太郎国行が百日精進を百貫にて三尺三寸に打ちたる太刀なれば 此切さきに廻る物 或は甲の鉢を堅はりに被破 或は胸板を袈裟かけに切り被落 或は馬に乗ながら破通ける程 皆是に追い立られて取付者もなかりけり

為基が帯びた太刀は「面影」といい、来太郎国行が百日精進して、百貫で三尺三寸に打ったものである。この切っ先に立てば、あるものは兜の鉢を縦割りに割られ、あるものは胸板を袈裟切りに落とされ、あるものは馬に乗りながら切り伏せられるほどであったため、敵はみな為基に追い立てられるばかりで、近寄る者もない有様であった。

ただし、来国行と為基ではその活躍した時代1が同一ではないから、この物語は創作でなければならない(「日本刀大百科事典」)とのこと……

「真っ二つ!」は、相対すれば兜を縦割りし、胴を袈裟切りに切り落とすさまを言っているのかもしれません。

また、この前の部分にも、面影の台詞(「冥土の旅を、お急ぎ候」「死出の山路を駆け下りて」)があることが読み取れます。

さ候はば急て冥途の旅を御急ぎ候え 死出の山路にては待ち進せ候はん と謂いすてて 大勢の中へ懸け入ける心の中こそ哀なれ

「ならばお早く、冥途の旅へお急ぎくださいますよう。死出の山路にてお待ちいたします」

と言い捨てて大勢の敵の中へ駆け入った、その心のうちこそは、まことあわれなものである。

(「死出の山路」:冥途に続く険しい山道のこと)

このページの最後の部分には

用ては可然敵に近付て組とする事叶はじと思ければ 由井の濱の大鳥居の前にて 馬よりゆらりと飛で下立て 只太刀を倒に杖て二王立ちにぞ立たりける

こうなっては然るべき敵に近づき組みあうことは叶うまい――そう思い、由井の浜の大鳥居の前で馬からゆらりと飛び降りると、太刀を逆さに突き立てて仁王立ちに立ったのである。

とも書かれています。

さらにこのあとすぐ、出陣のときの台詞「膝をつく間もなく、殺してあげますね」に関連する場面も。

されば敵を謀がため 手負たる真似して小膝を折つてぞ臥たりける

そこで敵を欺くため、手負いの振りをして膝をつき、そこに倒れ込んだのだった。

大鳥居の前で馬から降り、太刀を突き刺して仁王立ちした為基ですが、敵はなおも遠巻きにするばかり。そこで傷を負ったかのように膝をつき、倒れて欺こうとした、という場面です。

その手間もかけず、すぐにやってやる――、戦うとなれば勇ましく、容赦のない面影なのでしょう。

ここから先は「ちぎっては投げ、ちぎっては投げ」の場面。

死出の山路を駆け下りて、

三尺三寸を振り回し、ちぎっては投げ、ちぎっては投げ、

最後は堂々たる仁王立ち

『太平記』での順序は、

- 死出の山路を駆け下りて(父と今生の別れをし、死を覚悟して単身敵前へ)

- 堂々たる仁王立ち(矢を射かけられた馬から降りしっかと立つ)

- (敵を欺くため膝をつく)

- (騙された敵を迎え)三尺三寸を振り回し、ちぎっては投げ、ちぎっては投げ

となります。

敵兵の数は50余りと書かれていますが、単身での鬼神のごとき戦いぶりは「一騎当千」といえるのではないでしょうか。

いで己らがほしかる頸とらせん と謂ままに 鐔本まで血成たる太刀を打振て鳴雷の落かるやうに大手をはだけて追ける間 五十余騎の者共 馬の逸足を出て逃げるとも 勘解由左衛門が大音を揚 何まで逃ぞ蓬し返 と訇声のただ耳本に聞て 日来指も速足と思し馬共も皆一所に躍る心路して恐しなんど云ばかりなし 此位なれは思様に敵を侮殺て 一懸入て裏へぬけ取て返ては懸乱し 今日を限りと闘しが 廿一日の合戦に由井の濱の大勢を東西南北え懸散し 敵御方共の目の驚かし 其後は死生の知らずなりにけり

「いざ、おのれらが欲しがる首をやろう」と言うや否や、鍔まで血塗れの太刀を打ち振って、雷が落ちてくるかのように大手を広げ追いかける。その間、50余りの騎兵は馬を疾走させて逃げるが、為基の「どこまで逃げる卑怯者め、戻れ!」との怒号が耳元で直に聞こえ、日ごろ俊足を誇る馬たちもみな一様に動揺し、何とも言えず恐ろしい。これならば思うさま敵をしのぎ殺せる――、為基は一人駆けいると裏へ抜け、取って返してはかき乱し、今日を限りと闘ったのだった。しかし二十一日の合戦で由井の浜の大軍を東西南北に蹴散らし、敵兵や敵将の目を驚かしたものの、その後の生死は知れぬままとなったのである。

単騎でのこの勇壮な戦いぶり、「ちぎっては投げ、ちぎっては投げ」という慣用表現がピッタリです。

主に格闘や武道、喧嘩などにおいて、圧倒的な強さをもった人物が実力で劣った複数の人物をことごとく打ち倒しているさまを表す表現。

Weblio実用日本語表現辞典「ちぎっては投げちぎっては投げ」

馬当番のときの「いざという時に走れない馬では困るじゃないですか」なども、このあたりに関連してそうです

しかし、この父子の決意、武士としての心構えの潔さに打ち震え、また強さの描写にはウットリしてしまい…、『太平記』は多分に創作も入っているものと思われますが、この物語は素晴らしいものだと思いました。

上の画像の通り、原文のままでも読みやすく楽しめますが、書き下し文で全部読んでみたくなりました

ところで。

死出の山路を駆け下りて、

三尺三寸を振り回し、ちぎっては投げ、ちぎっては投げ、

最後は堂々たる仁王立ち

この文章の全体的な調子が講談のようでもあるので、もしかしたらこの場面をこのように表現する噺や読み物など(「太平記読み」の本など)があるのかもしれませんが、今回は見つけられませんでした。。

- Google Arts&Culture「国行の作品には製作の年紀を切った作品は伝えられていないが、国俊に弘安元年(一二七八)の年紀のある太刀があるので、彼の活躍期がほぼ知られる。」 ↩︎

来派の刀は、実際に見ると驚くほど、とってもキラキラしてきれい…🌟

これなら確かに顔が映るでしょう

主と憤死

- 今度こそ、主を憤死させないと決めているので(本丸)

- あんまり張り切ると、主が憤死するのではないかと(勝利MVP)

ここでいう「憤死した主」とは、だれを指すのでしょうか。

憤死:憤り死ぬこと

長崎為基は鬼神のごとく敵兵を斬りまわっていましたが、個人的には、憤死という表現がそぐわないような気がしています。

別れの場面で涙していた為基は、父から「明日には冥土の旅で一緒になるのに、何を泣くことがある」と叱咤され、覚悟を決めて敵のただなかに躍り出ました。ただむやみに突っ込むのではなく、策を講じ、敵も刮目するほどの大立ち回り。これって我を失っていてはできないことでしょう、と思うのです。

まったく個人的な感覚なので、実際は憤死なのかもしれませんが…

ほかの「面影」の持ち主はどんな最期を遂げたのでしょう。

- 長崎勘解由左衛門為基(作:来国行)←違う気がする

- 木曽義仲(作:豊前神息の子、または豊後行平の弟子・安則)

- 木村常陸介重茲(家康由来の刀、人の顔がその刀身にありありと鏡のように映る)

- 奥州会津藩主松平家の枕刀の異名(作:陸奥大掾三善長道、「面影長道」)

木曽義仲は失意という感じ。最後まで残った忠臣がいて、悪くない感じ。

木村常陸介重茲は豊臣英次の家臣で、その謀反に連座して自裁。性格的にどちらかというと穏やかそうでこれも違う感じ。

奥州会津藩主松平家…、これはだれってことではないので、中にはいるのでしょうかね。。

これについては、また何かわかったら追記します

ちなみに、為基はその後生き延びたという説があるそうです。

- 所領のあった肥前国深津江に逃れ、肥前長崎氏の祖になった説

- 出家し(戒名・円海)、新潟県真宗大谷派長崎山真宗寺の開祖となった説

- は「姓氏家系大辭典」に記されていますが、なんだかんだで「されど信じ難し。」と締めくくられています。

- に関しては、このお寺のウェブサイトにしっかり記載されており、現住職も長崎姓です。

陽炎と歌、眠り

面影の台詞には、印象的な何度も出てくる言葉が他にもあります。

ただ、まだ調べが十分でないので、なにか情報を得次第更新する予定です

まず「陽炎」。

- 陽炎に映る日は、いつの日か(ログイン読み込み完了)

- この刃には、いつかの誰か、陽炎が映ると言われています(本丸)

- 陽炎に、どうぞ、子守唄を(本丸)

- 陽炎は、いつか見た夢……か(放置)

面影の装束、上着の裏地が陽炎っぽさありますよね。美しいスペクトル☆

鎌倉時代には、自然現象としての陽炎のほかに、摩利支天の象徴ともとらえられていたそうです。

隠形の身で、常に日天の前に疾行し、自在の神通力を有するとされる神。実体がない陽炎の特性から、「捉えられず、焼けず、濡らせず、傷付かない」と武士の間で信仰を集めたそう。

次に「歌」。

- 面影といいます。目覚めの歌を聞いて、やってきました(入手)

- 新しい刀に目覚めの歌を(鍛刀)

- あの歌を、聞かせてください(ログインゲーム開始)

『刀剣乱舞無双』では、審神者の残した「歌」が刀剣男士の支えとなっていましたが、それと関連しているのでしょうか。。

それか、「目覚め」の反対は「眠り(夢)」なので、これもやっぱり『無双』の…?

最後に「眠り」。

- んっ……眠るのは少し怖いので、手を繋いでくれると嬉しいです(負傷時の本丸)

- 目が覚めてきました(ランクアップ)

- 眠らないとダメですか(手入れ軽傷)

- もしも私が目覚めなければ……別の……(手入れ中傷)

- 目覚めを待ちましょう(修行見送り)

眠り(夢)が怖いのは、『刀剣乱舞無双』のトラウマかも……?

あと、アイデンティティがあやふやな部分もあったりするのでしょうか。。寝ると自我が揺らぐ感じありますもんね。。

なお、記事に取り上げた以外で私が気に入っている台詞は、幕の内弁当を食べるときの「胃が膨らむと、死に様が美しくないって言うけど」です!

主な参考資料

- Wikipedia「長崎氏」

- Wikipedia「太平記」

- Wikipedia「摩利支天」

- 国立国会図書館サーチ「姓氏家系大辞典 第3巻」

- 公文書館デジタルアーカイヴ「太平記」

- 東京木材問屋協同組合「日本の文化‐日本刀」

- 奥田尚論文「木村常陸介(重茲)とその伝説」

3月の末に発売されたこの漫画、とってもおもしろいです!おすすめ♡

面影の非公式イラスト

あらためまして、刀剣乱舞ONLINEver.の面影を担当いたしました。

— 野崎つばた (@TsubaTako) April 23, 2025

ONLINEの面影もどうぞよろしくお願いいたします。

#刀剣乱舞 pic.twitter.com/vGEbxnIXj4

野崎先生が非公式イラストを描いてくださいました

コメント